1.県立高校の苦悩

「少子高齢化」「学区撤廃」。さらに、近年では「高校無償化」。

地方の県立高校にとっては、本当に深刻な問題ばかりです。

と嘆きつつも宮崎県立高鍋高校で15年間、最前線で高校生たちの選択肢を増やすため奔走する教頭の三浦章子先生。

三浦先生は、高鍋高校で国語の「スーパーティーチャー」として15年教鞭をとり、この4月に教頭に着任、スーパーティーチャーとは、非常に限られた教育者であり、専門性を活かし、校内外の他の教員の指導も行う立場です。

三浦先生が「スーパーティーチャー」になろうと思ったキッカケは、

「少子高齢化」「学区制の撤廃」による定員割れの解決策として、域内外の学校を訪れ、生徒を募集したい!

かつて、高鍋高校は県内・外で活躍する人材を多数輩出、今でも高鍋町をはじめ児湯郡の町長や教育長、経営者には高鍋高校OBがずらりと並んでます。

しかし、15年ほど前から、学区制の撤廃により定員割れが始まりました。

このままだと「選ばれない」高校になってしまう!!!

廃校に追い込まれてしまう!!!

なにより、生徒たちの学びの機会を失ってしまう!!!

2.机上の空論で終わらせない探究

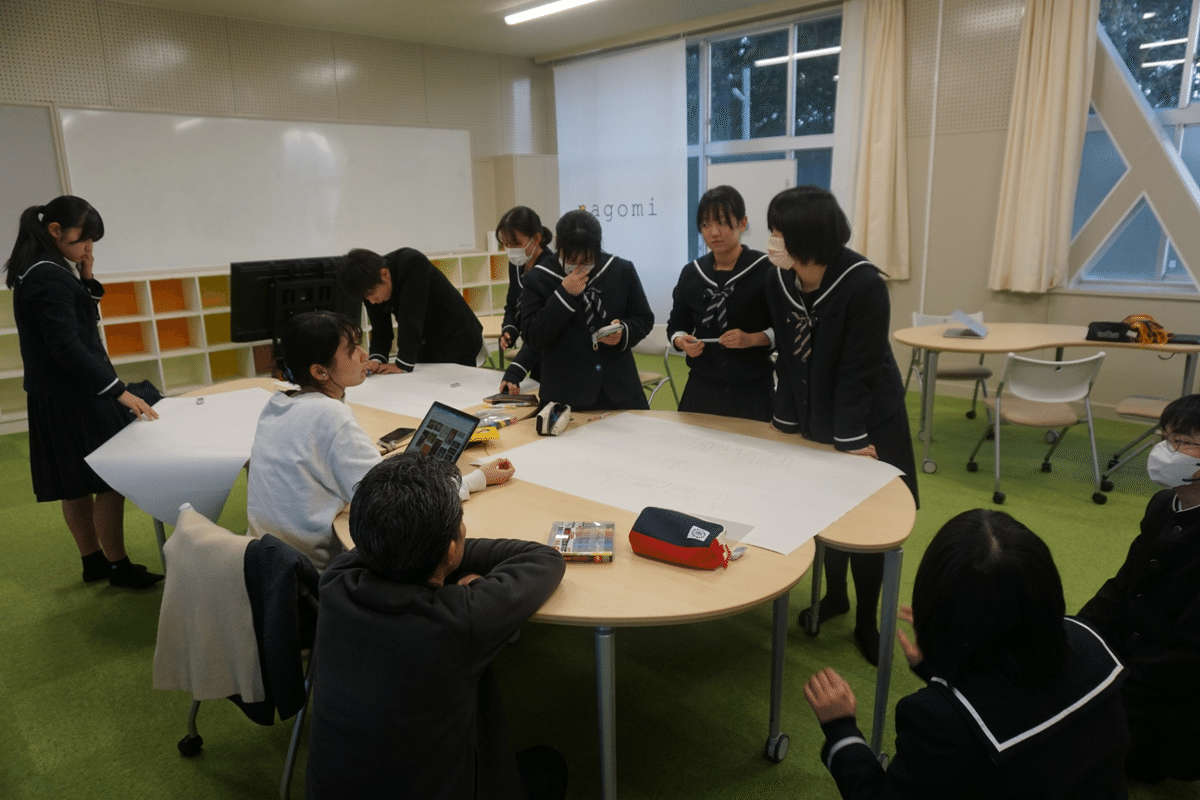

そんな不安と課題の解決策のひとつとして、高鍋高校では15年前から「探究学習」に力を入れてきました。

地方の高校生に不可避の課題、「情報と選択肢の少なさ」。

これまでの探究活動は、どちらかというと「机上の空論」。

もっと実践的に!もっと地域を盛り上げたい。

生徒からも

「もっと地域の人と喋ったり交流したい」

という声があがっていました。

時を同じくして、ぼくらが昨年から高鍋町と縁ができ、まちづくり文脈から高校生をもっと地域に巻き込みたい。

3.まちづくりチーム「NABEGO」

そんな思いで、高校生まちづくりチーム「NABEGO(ナベゴー)」を設立しました。

NABEGOは、高鍋高校・高鍋農業高校の有志生徒によるまちづくりチームで、町内でも深刻な過疎化が進む蚊口地区に位置する高鍋駅を舞台に月1回開催するマルシェ「月市(つきいち)」の企画・運営を行っています。地域の飲食店や農家さんの商品を高校生が代行で販売し、町の人たちとの交流も増えています。

単なる探究活動だけでなく、地元のまちづくり会社であるぼくらと一緒に取り組むことで、より実践的で実現可能な「まちづくり」を学ぶ機会になっています。

4.不足する「グローバル」視点

人口2万人の高鍋町は、知り合いだらけの環境。

安心安全で居心地の良さがある反面、「多様性」を感じる機会は少ないものです。

この不足を解消することができれば、他にはない高鍋高校ならではの探究をさらに一歩進めることができる。

そう考えた三浦教頭先生が偶然出会ったのが「インド工科大学」

5.交換留学を超えた国際交流とは?

これまで高鍋高校を通して、ベトナム・シンガポール・アメリカなどの各国と短期留学制度を活用して国際交流を図ってきました。

短期留学先では、どうやったら国際交流が進むか?などをテーマに生徒が自ら探究活動を行ってきました。

しかし、どうしても物理的な側面から継続的な関わりを持ちにくく、「行って終わり」になってしまう。

そんなときに、インド工科大学で教鞭をとられている、片岡先生と出会いました。

彼らは、世界トップクラスの技術力とアイデアを持ちながら、社会課題の解決にも真剣に取り組んでいる若者たち。

地方の高校生が抱える「過疎化」「人手不足」「地域経済の低迷」といったリアルな課題を、テクノロジーの力で共に解決できる可能性を感じました。

片岡先生からインド工科大学の課題を聞いてみると

課題解決能力は申し分ないものの、そもそもの問題意識や課題を見つけることができていない

高鍋高校の探究活動を面白がってくれました。

地域の課題を高鍋高校の学生が探究した結果、考えるアイデアをインド工科大学の学生がテクノロジーを用いて実現させる。

そんな組み合わせで学び合えたら理想できではないか!?

まさに、これだ!と思いました。

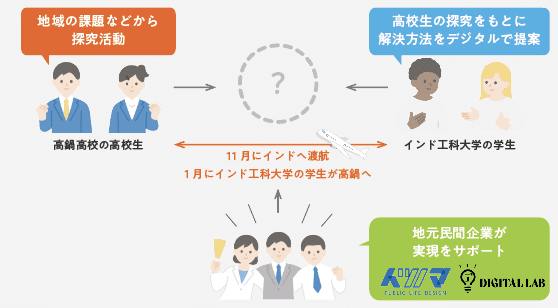

【具体的なプロジェクト内容】

① 高鍋高校生による課題解決探究

② 高鍋高校生がインド工科大学生とオンラインでマッチング

③11月、高鍋高校生がインドへ渡航。対面で探究を深めていく。

④インド工科大学生と交流・課題解決のミーティング

⑤2月、インド工科大学生が高鍋高校へ、合同で最終発表

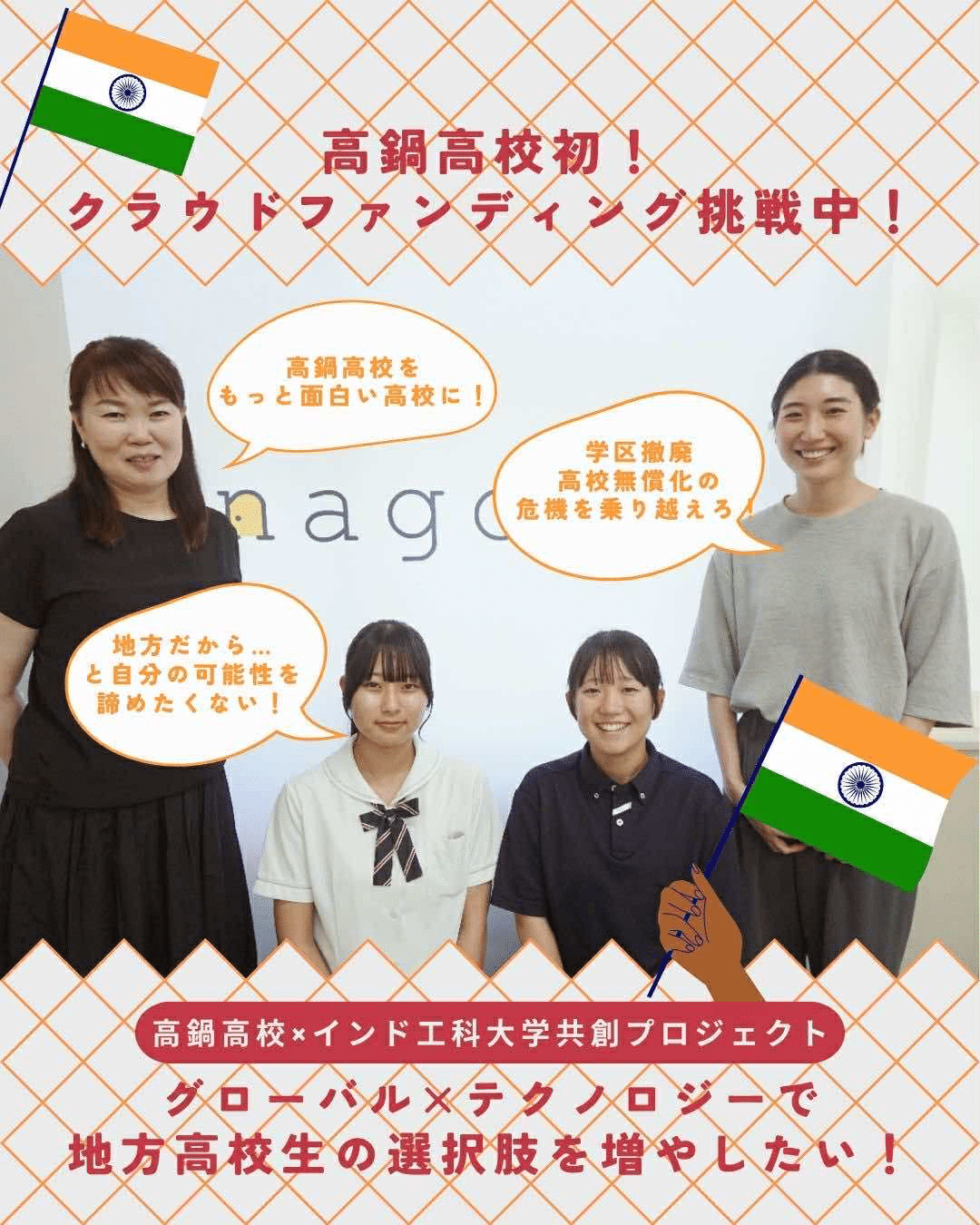

6.クラウドファンディング!

インド・日本の渡航費や、活動費がどうしても足りない⋯

三浦教頭先生から相談を受け、ぼくらと合同でクラウドファンディングを立ち上げ、高鍋高校生が選択肢を増やし、高鍋町のまちづくりへの貢献プロジェクトに対し、1人でも多くの賛同者、支援者を募ることになった次第です。

7.高校生の想い

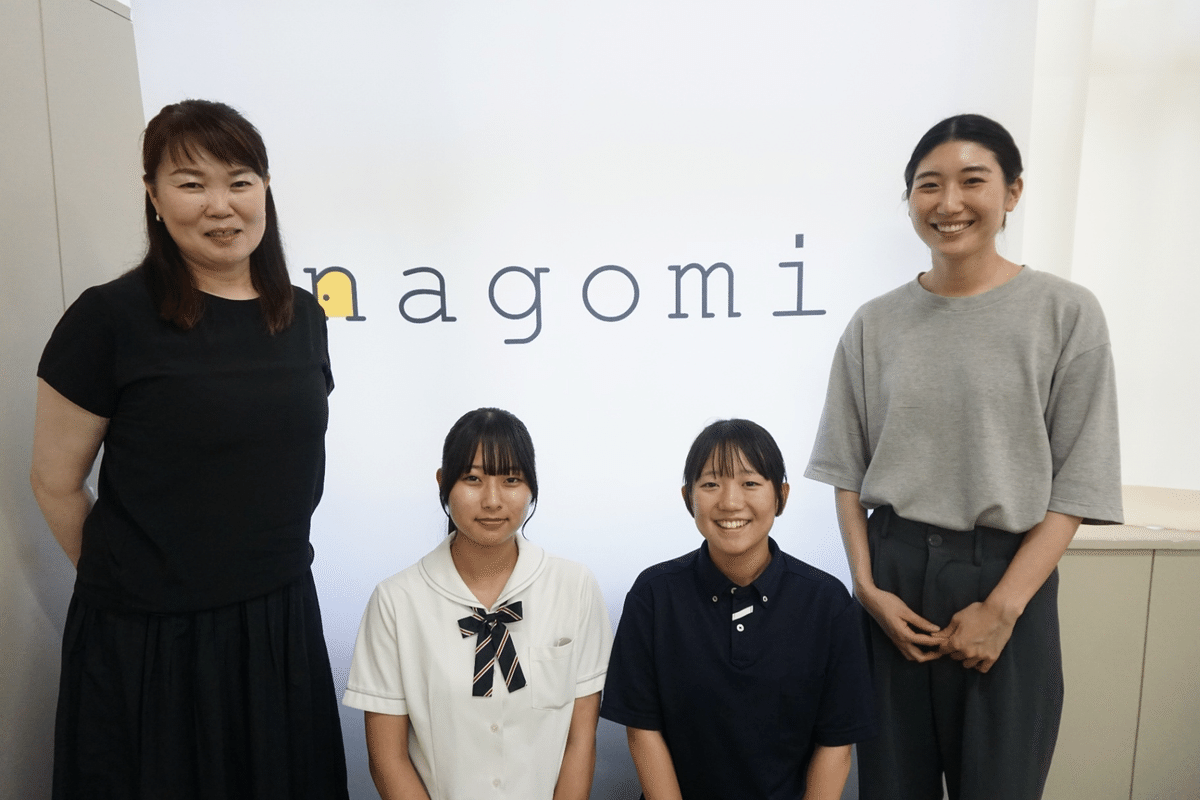

NABEGOのメンバーとしても大活躍のほのかさん、はなさんがが高鍋高校での活動を振り返ります。

Q:いま、どんな探究活動をしているの?

はな:

私は「子ども食堂」をテーマにしていて、長崎県の取り組みを調べたんです。図で「これが足りてない」「ここが弱い」って整理されてて、それを高鍋でもできないかなって考えてます。

でもまだアナログなんですよね、やり方が。

ほのか:

そうそう。だから、テクノロジーでどう支えるかを考えたい。たとえば「子ども食堂出欠アプリ」とか、「何人来るか予測できる仕組み」とか。インド工科大学の人たちって、そういうシステムとかアプリをつくれるって聞いて。そういうアイデアがたくさん欲しい!

Q:インド工科大学とつながってみたいと思った理由は?

はな:

自分の町でアプリをつくった人なんて、会ったことがない。でも、「高鍋に必要な仕組みってこうだよね」って一緒に考えてくれる人が世界にいるって、すごいことだなって。

ほのか:

町内のイベントを知ることができるシステムとか、こどもが使えるものは制限されている。高鍋町で暮らす中で解決に繋がるアイデアはいっぱいあるのに、私たちじゃ実現が難しい。でも、IITとなら「できるかも」って思えるんです。

Q:海外との交流って、正直どう?

はな:

実はうちのクラス、けっこう海外に興味ある子が多くて。

でも、「英語に自信ない」とか「お金がかかる」って理由で、留学に踏み出せない人もいるんですよ。“手軽に留学気分”って言葉、私はけっこう良いんじゃないかなって(笑)。

ほのか:

わたしは、高鍋町に働きに来ている外国の人たちに対して偏見を持っている子も多いと感じていて。でも、こういう機会があると、来てくれるだけで視野が広がるし、偏見をなくすきっかけにもなると思います!

Q:インドの学生と交流して、何が変わりそう?

はな:

デジタルが弱い町だからこそ、小学生とか中学生も巻き込めたら絶対いい。公開プログラミング教室とかやってくれたら、絶対人気出ますよ!

高鍋って“工業高校”がないから、工学系を学べる場がない。でも私たちにも、もっと世界の技術に触れて、形にするチャンスがほしい。

Q:最後に、高鍋の高校生たちに呼びかけるとしたら?

はな:

「迷ってるなら、やってみよう!」って言いたい。私は、こういうときいつも“コロッと応募しちゃうタイプ”なんです(笑)。

ほのか:

インドの学生と一緒に考えた仕組みが、この町で実際に使われてるって、めっちゃ誇れる。

このプロジェクトは、高鍋だけじゃできないことができる!ぜひ参加してみてほしいです。

ともにNABEGOを立ち上げた、イツノマの渡邊がこのプロジェクトを後押ししています。

都農町の小中学校の総合学習でカリキュラム作成から運営までお手伝いしています。実際の教育の現場に入り感じたことは、まちづくりの文脈からも高校の生き残りが必須ということです。

私が住んでいる都農町は、すでに高校が廃校に。高校がなくなったことで、高校進学時に町の外へ出ることを避けられませんし、町としても若者がどんどん流出する体制になってしまっている。このままではいけない、と思い、三浦先生と一緒に高鍋町まちづくりチーム「NABEGO」を立ち上げました。

NABEGOを通して、高校生だからこそ町のためにできることがたくさんあると感じましたし、何よりも高校生が自ら考えた企画を実行している姿はキラキラしている!もっとできる!そう実感しています。

インド工科大学との共創プロジェクトは、三浦先生の熱い想いから始まりました。これからも伴走し、高鍋高校生の力をより具体的に、かつ実現可能な形に落としていくことが私達の役目なので、ぜひ応援をお願いします!